研究揭示热带雨林植食率的垂直分布格局

动物对植物的取食即植食过程,是自然界常见的生物间相互作用之一。这一过程对植物的生长、繁殖、生存以及生物多样性维持具有深远影响。然而,自然界中的植食程度在不同物种之间差异巨大,如何解释这种差异,已成为当前群落生态学领域的基本科学问题之一。学术界对这一问题的解释有几种假说。一是化学防御假说,认为植物化学防御物质(如次生代谢物)的差异是导致植食率高度差异的主要原因。而该假说的推测往往只在单个物种或少数近缘物种之内成立。在群落尺度上,特定次生化合物的含量和植食率之间的关系微弱。二是“显示度”假说,认为在群落中更易被发现的个体或物种(如更高、更大的个体),遭到植食性动物取食的程度更高,即自然界存在“树大招虫”的格局。三是负密度制约假说,认为一定范围内同种植物密度越高,则这种植物遭受的植食程度也越高。四是生长速率假说,认为物种的生长策略决定其植食程度。采取高生长速率策略的物种会对植食动物采取耐受型策略,因而这些植物的植食率会更高。在物种高度多样化的热带森林群落中,上述何种机制决定物种之间的虫食率格局尚不清楚。

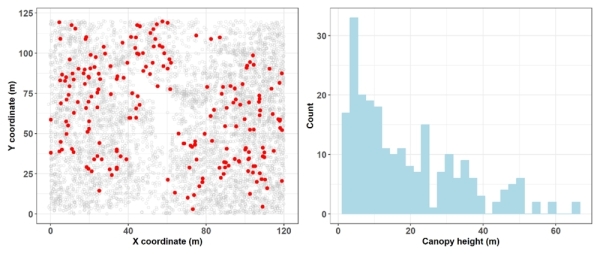

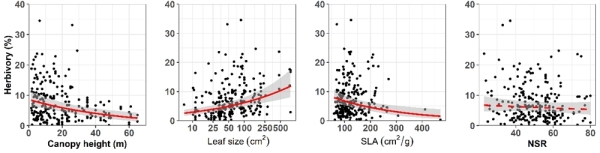

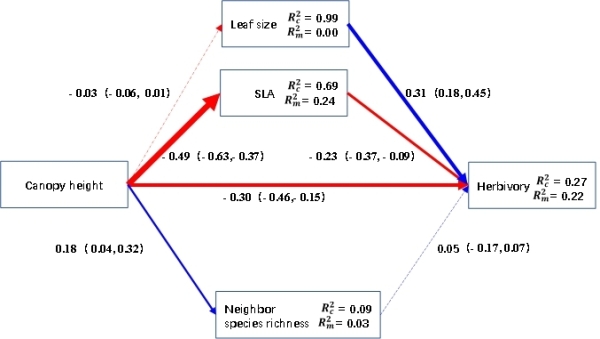

中国科学院生态环境研究中心副研究员张霜与西双版纳版纳热带植物园副研究员徐国瑞合作,借助塔吊系统,在补蚌热带雨林大样地开展研究。研究通过对目前已知的全球最大幅度林冠垂直落差采样(地上1.6–65m高),同时考虑目标植物叶属性及其邻居的多样性、多度、高度异质性、系统发育历史等因素,综合分析了这些因素对于虫食率种间变异的影响。研究通过对129种乔木6700片叶片的系统采样分析发现:植食率随着林冠高度的增加而降低,与显眼度假说的预期相反;邻居的多样性、同种个体多度、邻居高度异质性等因素,对目标植物的植食率均没有显著影响,即没有检测到明显的协同防御效应和负密度制约效应;叶面积越大,则植物的植食率越高,这说明占据稳定、优质的食物资源,可能是植食性昆虫进行宿主选择的重要依据。该研究揭示了在高度复杂的生态系统中,种间相互作用的垂直格局是不同忽视的因素,这为探讨种间相互作用变异规律和生物多样性的维持机制提供了新思路。

相关研究成果以Canopy height, rather than neighborhood effects, shapes leaf herbivory in a tropical rainforest为题,在线发表在Ecology上。研究工作得到中科院热带森林生态学重点实验室开放课题、国家自然科学基金、中科院青年创新促进会等的支持。

图1.补蚌塔吊样地树种取样分布点和取样乔木个体的高度分布(红色点为采样个体,灰色点为塔吊范围内的其他个体)

图2.树冠高度、叶片大小、比叶面积和邻居物种丰富度(NSR)与植食率的关系

图3.贝叶斯谱系结构方程模型分析不同因素对植食率的作用路径

消息来源:中科院官网